En el corazón del Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, la exposición Alma de cántaro nos invita a un viaje al pasado, donde el barro, las manos femeninas y la memoria rural se entrelazan con la literatura de Cervantes. de la mano del restaurador y comisario Leopoldo Casero Perona, que nos guía a través de este proyecto expositivo que da visibilidad al legado alfarero de Mota del Cuervo y lo conecta con los usos, objetos y voces del Siglo de Oro. En esta entrevista, Casero desgrana los vínculos entre la obra cervantina y la cacharrería popular, reivindica el papel de las mujeres cantareras, y nos descubre piezas tan simbólicas como el “orinal de parir” o las huchas infantiles que aún hoy conservan su forma y función.

¿Qué esperas que los visitantes se lleven de la exposición?

Me quedaría satisfecho si los visitantes que acudan al Museo Casa Nata del Cervantes de Alcalá de Henares a ver “Alma de cántaro”, se queden con la idea que en tiempos del escritor y en la tierra de don Quijote y Sancho, ya existían las Cantarerías de Mota del Cuervo, donde las mujeres alfareras modelaban diversidad de piezas de barro, sobre todo cántaros, que formaban parte de los ajuares domésticos de las casas, y que ese uso se mantuvo casi hasta principios de los años setenta del siglo pasado.

¿Podrías explicarnos la conexión entre la obra de Cervantes y el mundo de la cerámica y la alfarería?

Claramente Cervantes se inspiró en La Mancha, sus paisajes, sus gentes, sus oficios y costumbres para escribir algunas de sus obras, y dentro del universo cervantino, aparece toda una cacharrería de barro como elementos de uso habitual, incluso aparecen nombrados en El Ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha como utensilios domésticos de las gentes manchegas del Siglo de Oro. A día de hoy, algunos de ellos, se siguen nombrando de la misma forma y mantienen su uso a pesar de la distancia temporal.

¿Cómo seleccionaste las piezas para la exposición y que criterios has utilizado?

En la preparación de la exposición ha existido una labor de recuperación de objetos que estaban documentados en la bibliografía de los años 70, como es el caso del tinillo o del cántaro de leche, y que estaban perdidos incluso en la memoria cantarera; otros casos como la jarra de agua o el mortero se han recuperado por su aparición en los últimos años en derribos u obras de casas del barrio de las Cantarerías. Algunos de ellos han sido reproducidos por cantareras y cantareros en activo con las técnicas tradicionales. También se han revisado colecciones de Museos que, ante la posible desaparición de esta alfarería, adquirieron piezas que han permanecido ocultas en sus almacenes hasta esta exposición. El objetivo final era conectar los estilos de vida cercanos al Siglo de Oro con las piezas conservadas de cuando esta producción alfarera era aún totalmente utilitaria, y no tan marcada por la venta como artesanía decorativa a la que estamos acostumbrados.

El folleto habla sobre las Cantarerías de Mota del Cuervo. ¿Qué hizo que esta zona fuera tan importante para la alfarería para en esa época?

Las primeras noticias escritas que tenemos sobre la producción alfarera de Mota del Cuervo son de finales del siglo XV, y aparecen en los escritos de los Visitadores de la Orden de Santiago. Hacen mención al pago del diezmo de cántaros y tinajas como impuesto, lo que indica que esta actividad estaba plenamente establecida y reglada. Tal debió ser la producción de cántaros en diferentes versiones y tamaños, que la propia pieza dio nombre al barrio “Las Cantarerías”, y denominó a sus hacedores “cantareros y cantareras”. No olvidemos que todos los hogares de la zona tenían en su ajuar, varios cántaros y tinajas para el transporte y almacenaje de agua como un bien indispensable para la vida diaria.

Las primeras alfareras en la historia fueron mujeres, y en zonas rurales y aisladas, a pesar de la entrada del hombre como artesano, se mantuvo esta producción femenina”

Leopoldo Casero Perona

Se enfatiza el papel de las mujeres cantareras. ¿Podrías describir su singular contribución a la alfarería?

La alfarería moteña ha sido elaborada durante siglos de forma exclusiva por mujeres con elementos rudimentarios sobre un torno o mesa móvil denominado rodillo, siempre dentro de sus actividades domésticas y nunca como una dedicación exclusiva. Estas características evocan un origen ancestral. No olvidemos que las primeras alfareras en la historia fueron mujeres, y que en zonas rurales y aisladas, a pesar de la entrada del hombre como artesano y vendedor cronológicamente más tarde, se mantuvo esta producción femenina, supeditada siempre a las órdenes del varón, incluso otorgándoles a estos la autoría de piezas modeladas por sus madres, esposas, hermanas o hijas. Estas características hacen excepcional la alfarería de las Cantarerías de Mota del Cuervo

¿Cuál es la importancia de incluir el “orinal de parir” en esta exposición?

El orinal de parir o paridera junto con las pezoneras o teteras, posiblemente sean unas de las piezas de mayor valor etnográfico de las Cantarerías de La Mota, a pesar de no ser un elemento exclusivo de nuestro pueblo. En otros centros alfareros femeninos de la península se han producido objetos parecidos: soluciones similares para necesidades universales tan femeninas como son el parto o la lactancia. No olvidemos que los cacharros de este tipo de producciones eran elaborados por mujeres y en muchos de los casos, para satisfacer sus propias necesidades vitales, familiares o laborales. Es bastante probable que si hubieran sido elaborados por hombres, no hubieran ideado este tipo de cacharros.

¿De qué maneras la tradición de la alfarería de Mota sirvió como “una generosa herencia” de Cervantes, como se menciona en el folleto?

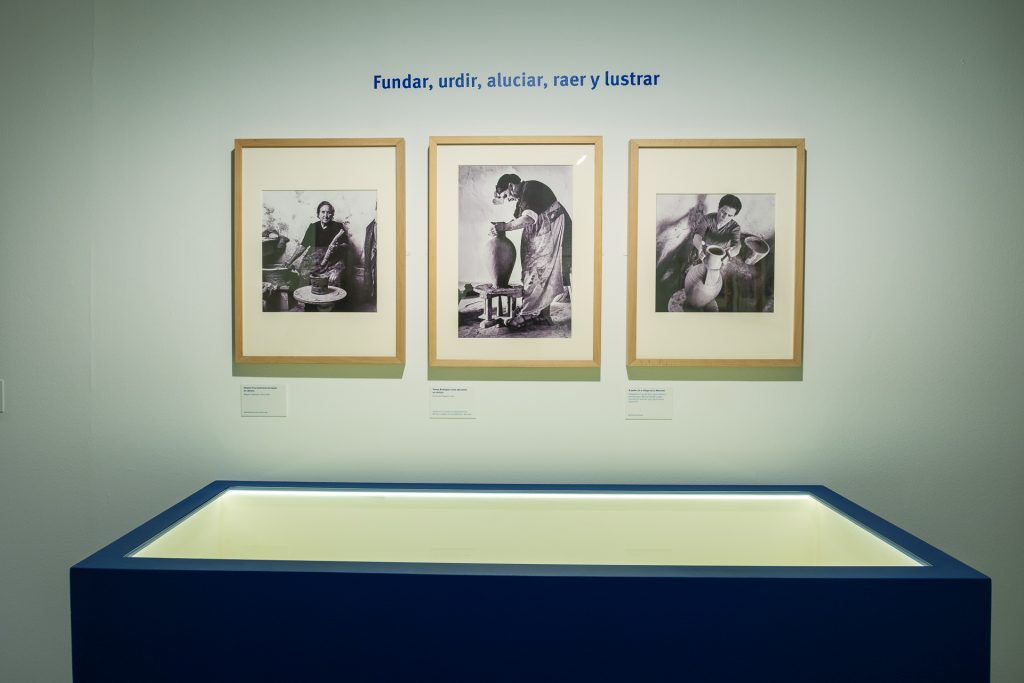

La tradición alfarera de Mota y el universo cervantino se alimentan y enriquecen mutuamente. Como he comentado antes, La Mancha con todas sus particularidades, fue una fuente de inspiración para Miguel de Cervantes en el Quijote. Gran parte de la documentación fotográfica de artistas de primera línea y que se muestran en la exposición, como Catalá Roca, Muller, Masats, Wunderlich, o Maspons, surgió como una búsqueda de los lugares en los que pudo inspirarse Cervantes, y en estas instantáneas, aparecen personajes que parecen seguir viviendo entre los renglones de sus obras, junto con los cántaros de La Mota como elementos indispensables en la vida de sus gentes. Posiblemente el ejemplo más visual sea el que aparece en “La Ruta de don Quijote” de Ramón Biadiú, una película de cine mudo del año 1934 dividida en cortes que se introducen con citas de esta obra. Después de nombrar las tobosescas tinajas que traen a Dulcinea a la memoria del Caballero de la triste figura, aparece el barrio de las Cantarerías en plena actividad. Esta documentación de nuestro barrio alfarero, probablemente no existiría si no fuera por esa búsqueda de la esencia de cervantina. En cierta medida, Cervantes les ha otorgado un lugar en el escenario de la inmortalidad como devolución generosa a esa inspiración dada.

¿Cuánto tiempo has tardado en preparar la exposición?

El encuentro casual del casco de un cántaro y una tinaja de Mota en la cocina de san Ignacio en el Hospital de la Misericordia de Alcalá de Henares, vecino al Museo y donde el padre del escritor trabajó de cirujano sangrador, fue el punto de partida para el inicio de este proyecto. Ocurrió en el verano de 2022. Después inicié la revisión bibliográfica, fotográfica y de colecciones privadas y de Museos para presentar el proyecto expositivo a la Comunidad de Madrid, que fue al año siguiente, quedando programada ya para inaugurarla en primavera y clausurarla después del verano de este año. Puede parecer mucho tiempo, pero es el habitual de planificación de exposiciones temporales en los museos

¿Cuál es tu pieza favorita de la exposición y por qué?

Me hizo especial ilusión revisando el Quijote, encontrar la carta que Teresa Panza escribe a Sancho para contarle que su hija teje una especie de puntillas, que vende por 8 maravedís y que las guarda en una alcancía para pagarse la dote. En la alfarería moteña se siguen modelando alcancías o huchas donde los niños siguen metiendo sus ahorros, y que rompen cuando está llena o necesitan el dinero. Esta pieza de juguetería infantil sigue manteniendo la denominación y el uso desde al menos 400 años, y es una muestra de la familiaridad con este cacharro por parte de Cervantes. Un verdadero legado alfarero, etnológico, cultural e histórico.

¿En qué proyectos futuros estás trabajando?

Durante la preparación de “Alma de cántaro. Cacharrería y oficios alfareros desde tiempos de Cervantes”, he encontrado mucha documentación, no sólo de Mota del Cuervo y su alfarería, sino también de otros pueblos de la zona, que daría de sobra para poder crear algún discurso expositivo que ponga en valor a nuestra llanura manchega. Más a corto plazo, estaría encantado que la muestra itinerase por alguna otra sede, para seguir homenajeando a tantas generaciones de cantareros y cantareras que desde tiempo inmemorial han dedicado su vida al barro, y otorgarles así el reconocimiento y el lugar en la historia que se merecen.

La muestra puede visitarse en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares hasta el 21 de septiembre, de martes a domingo de 10 a 17:30h los días laborables, y hasta las 18:30 los fines de semana y festivos.

ÚNETE AL CANAL DE WHATSAPP DE ENCIENDE CUENCA

SIGUE A ENCIENDE CUENCA EN GOOGLE NEWS

ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA

- La FAP acoge la exposición “Acciones para una III Escuela de Vallecas” de José Luis Serzo

- Martín-Buro pide explicaciones sobre el estado de tramitación de la planta de biogás de Campos del Paraíso

- El PSOE de San Clemente evita la nulidad del presupuesto

- La IV edición de la Marcha Hermanos Herrada abre inscripciones el 1 de marzo

- Abierto el plazo de reserva de las plazas de las Escuelas Infantiles Municipales